Внутри главного дома Апраксиных в с. Ольгово

Анисимов Ю.П., один из организаторов музея в Ольгово, открытого в 1919 г., описывал (в начале 1920-х) внутренние помещения следующим образом:

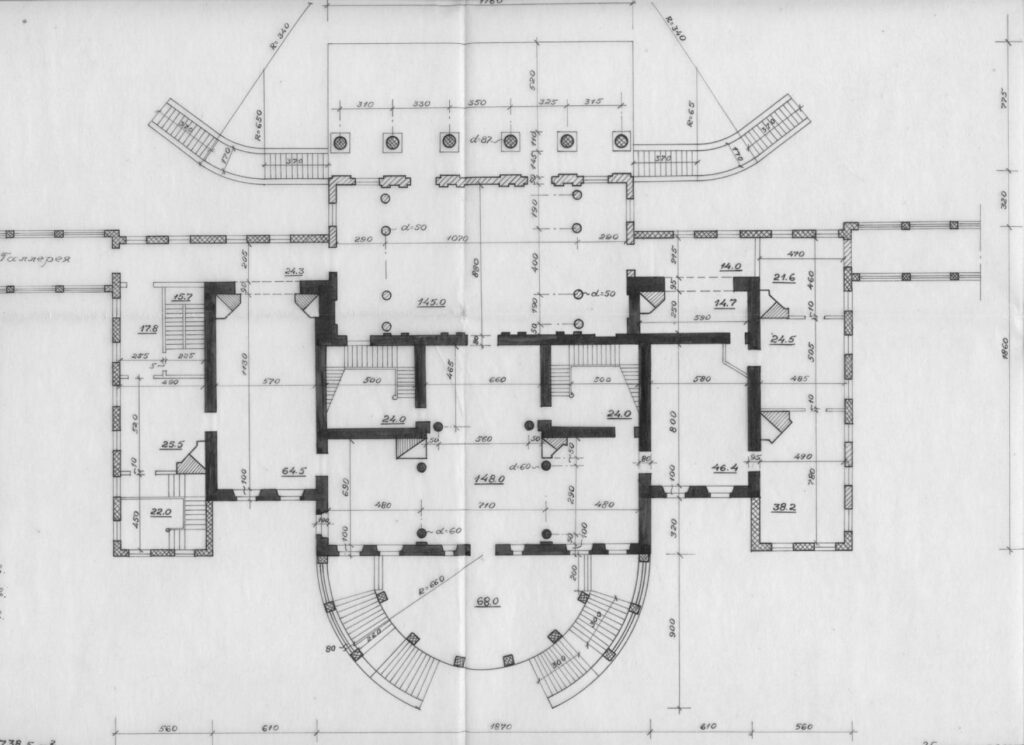

“Перейдем к рассмотрению внутреннего расположения и убранства дома, план которого крайне своеобразен.

Всю середину его образуют две огромные комнаты, с вклиненными в них лестничными клетками. Для остальных, сравнительно небольших, комнат остаются только крылья и боковые выступы дома.

Благодаря такому приему, совершенно скрадывается обширность общей площади и получается впечатление необычайной спаянности и уюта, неожиданных в таком большом помещении.

Мы уже упоминали о том, что в середине ХIХ века дом несколько десятилетий стоял не жилым, в то время, когда прежние владельцы – после смерти С.С. Апраксина переселились в свое орловское имение «Брасово».

С возвращением их оттуда в 1880-х годах, в ольговскую обстановку были внесены некоторые позднейшие брасовские вещи. Но все же от прошлого осталось столько, что теперешнее Ольгово является живым отзвуком XVIII и начала XIX веков. Со всеми причудами тогдашнего, одновременно грубоватого и утонченного быта

В прежние времена в ольговский дом входили через центральную, тройную дверь, ведшую, как и в большинстве старых летних усадеб (например,. в Ахтырке, Кузьминках и многих других) с террасы прямо в гостиную. Позднее к левому дальнему от ворот выступу дома был пристроен тамбур и теперь мы попадаем в дом через этот ход.

Лестница и лакейская

Трехмаршевая деревянная лестница, пристроенная в 80-х годах, выводит нас в уютную лакейскую. Вернее, маленькую приемную, с китайским биллиардом и висящей над ним в простенке между окон картиной работы неизвестного позднего голландца, с настоящими часами, вделанными в башню, изображенную на картине.

Внизу, около лестницы, теперь помещен шкафчик-бюро, когда-то стоявший в парковой китайской беседке. Этот шкафчик – местной, крепостной работы.

Китайского в нем, конечно, очень немного: золотом по красному фону бегут довольно грубые арабески, будто бы изображающие китайские письмена, но форма самого шкафа, с его откидной крышкой и многочисленными ящиками, типично французская, и трогает нас только своей неуклюжей наивностью.

Другой такой, чисто бытовой, даже более любопытной вещью, является висящая в лакейской масляная люстра 1830-х годов, ставшая теперь редким образцом полукустарного жестяного производства, достигшего в свое время чрезвычайной утонченности и богатства.

Почти в каждой комнате ольговского дома есть такие лампы. А в буфетной хранится масса подобных им жестяных раскрашенных изделий: лоточков для хлеба, блюдечек, подставок и т.д.

Объяснение этому разнообразию мы получим, вспомнив, что родиной таких жестяных поделок было недалекое от Ольгова село Марфино. И что такие расписные жестяные предметы, вырабатывавшиеся местными кустарями, были как бы первоначальной формой. Из которой развились, ставшие затем всемирно известными, лукутинские вещи.

Но как раз этих первоначальных образцов еще жестяных, а не из папье-маше, еще покрытых лаком, далеко не достигшем своей позднейшей прозрачности и устойчивости, – почти нигде не найти кроме Ольгова. Где старые вещи никогда не выбрасывались, а сохранялись в кладовых, накапливаясь в течение десятков лет.

Но главным украшением лестницы и лакейской являются огромные холсты, изображающие подвиги С.Ф. Апраксина.

Такие картины, прославляющие наиболее выдающихся представителей рода, вместе с изображением родословного дерева, были довольно обычны в дворянских домах. Так в Суханове, у Волконских, нам встретилась одна, и несколько можно было видеть в Ясеневе у Бутурлиных.

Но в то время подобные картины в усадьбах обычно изготовлялись своими крепостными художниками и изображали порою легендарных предков. Здесь же, прочитав подпись французского художника Митуара, жившего в России в начале XIX века, мы должны допустить, что они писаны при жизни изображенного на них героя.

Картины грубейшим образом реставрированы. Но, как бы ни была жестока эта реставрация, непонятно каким образом мог Митуар, – живописец скучный, но умелый и даже порою, как например, в портрете кн. Голицыной в старости, находящимся в Третьяковской галлерее – каким образом он мог расставить здесь такие пряничные деревья в глубине так называемого сражения на Кавказе или так изогнуть под прямым углом молдаванского боярина, подносящего на бархатной подушке мирный договор своему победителю Апраксину.

Кроме этих картин наверху, под самым карнизом, висит множество портретов, копий работы местных крепостных, беспомощных по живописи и одинаковых по размеру, как бы предназначенных служить фризом.

Кроме входной в лакейской еще две двери: одна в устроенную ныне оружейную, к которой мы еще вернемся и вторая – по ступеньками вверх и перильцами в библиотеку.

Библиотека

Это – глубокая комната, пересекающая весь дом до сводов арки старой каменной стены. За ней в начале прошлого века была пристроена комната – переход из зала на застекленную галлерею, ставшая позднее буфетом.

Вокруг всей библиотеки тянутся шкафы, крашеные под красное дерево и затянутые серым коленкором, заложенным в продольную складку. Такие книжные шкафы были чрезвычайно типичны для 60-х 70-х годов, времени устроения и этой библиотеки. Но чем служила эта комната ранее сказать нельзя.

Одно время она была столовой, а затем в ней стоял длинный стол, служивший для разбора приносимых из оранжереи плодов.

Самый состав библиотеки довольно случайный и ни в каком случае не отражает каких-либо определенных интересов владельцев. Русские классики в первых изданиях спутаны с комплектами исторических журналов. Далее следует довольно полный сельскохозяйственный отдел, рядом с которым собраны гербовники, книги религиозно-нравственного содержания и мемуары. Французский отдел XVIII века типичен для всякой усадьбы. Определеннее один шкаф – хороший подбор книг по вопросам военной науки. Есть в библиотеке также несколько альбомов с рисунками великосветских любителей и с переписанными французскими и английскими стихами XVIII и начала XIX вв. Тут же копии с письма Фальконета, со стихотворной переписки И. Шувалова с Нинон де Ланкло и с двух писем Ж.Ж. Руссо к кн. Орлову. Рядом с альбомами несколько тщательно переплетенных ревизских сказок.

Судя по всему составу библиотеки, следует предположить, что ее, как таковой, в старом Ольгове вовсе не было. Очевидно, книги в нем играли чисто служебную, – не декоративную роль и были разбросаны по всем комнатам. Тому есть и два косвенных доказательства: во-первых, известен только один книжный знак Апраксиных, относящийся к 1880 годам и, во-вторых, в Ольгове, где сохранилась вся старая мебель, нет ни одного старого книжного шкафа.

Остальная меблировка этой комнаты носит случайный характер.

Забавен маленький, поздний биллиард. Можно отметить еще алебастровый храмик – модель беседки, когда-то стоявшей в ольговском парке и несколько оптических приборов, непременной принадлежности каждой уцелевшей помещичьей библиотеки.

Огибая шкаф по верху, сплошным рядом идут портреты, одного размера с теми, которые мы видели в лакейской, до невероятия изуродованные в 1870-х годах каким-то заезжим реставратором.

Но самый подбор этих портретов может служить лишним доказательством в пользу того, что Ольгово, как пышная усадьба, уже украшенная множеством картин, существовало и до С. С. Апраксина, ибо на них по большей части встречаются изображения сподвижников его отца или лиц, принадлежавших к еще более раннему поколению.

Помимо сравнительно известных портретов Меньшикова, Головкина, Брюса, здесь имеют значение изображения лиц, портреты которых остались неизвестны или давно утрачены; таковы портреты адмиралов первой половины XVIII века и первых атаманов войска донского.

Перечисленные выше комнаты и еще несколько буфетных, из которых одна теперь, при музейном устроении Ольгова, обращена в оружейную, составляют все левое крыло дома. Но мы из библиотеки пройдем дальше в среднюю, наиболее для нас интересную часть здания, занятую двумя огромными, по 29 аршин длиной комнатами, – гостиной и залом.

Гостиная

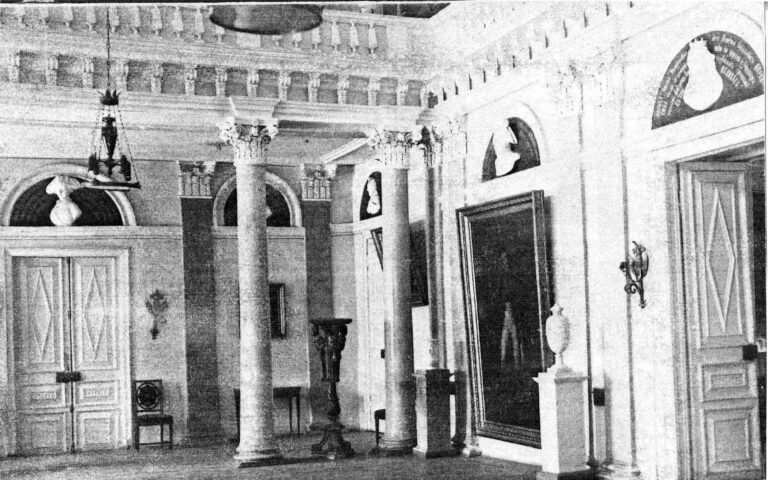

Лестницы, ведущие во второй этаж вклиниваются с обеих сторон в гостиную, приобретающую, благодаря этому, форму усеченного креста.

Колонны, расставленные парами вокруг ее центра, еще более подчеркивают оригинальность плана, прежде удачно использованного и для членения ее обстановки.

На акварели 1810-х годов, сохранившейся в Ольгове, мы видим прежнее убранство этой гостиной. По мысли архитектора она объединяла целый ряд отдельных комнат, имевших каждая свое специальное назначение и разделенных только колоннами.

Прежде всего было заметно подчинение убранства архитектуре, его строгая связь с последней. Главное украшение комнаты было поручено именно архитектуре.

Стены были пусты. Только узенький живописный бордюр под карнизом украшал их.

Над дверьми три белых лепных барельефа на черном фоне дошли до наших дней. Они очень близки к сохранившемуся в Вифании рисунку Кампорези и подтверждают обработку этой комнаты им.

Комната, согласно своему плану, делилась как бы на четыре независимых друг от друга, но связанных архитектурным и цветным единством части.

Рядом с библиотекой было нечто вроде чайной. Около центрального стола, несущего на рисунке поднос с чашками, громоздилось несколько столиков – игр: биллиардики – простой и китайский (тот, что теперь в библиотеке) и стол с башней-рулеткой.

По стенам низенькие диваны, спинками и боковыми стенками которым служили точеные балясинки, подобные обычным балконным. Внутри эти диваны были выложены большими пуховыми подушками.

Следующая часть комнаты, отделенная от первой колоннами, могла называться балконной, служа продолжением балкону в ненастные дни. Обстановка ее была подобна описанной. Трельяж заканчивал ее. Вообще говоря, членение комнаты всегда подчеркивалось, кроме расстановки мебели, еще и цветами, которыми обильно снабжали дом его обширные оранжереи.

Далее, как бы музыкальная комната с клавесином и очаровательной мебелью, которую мы теперь увидим и опишем на антресолях.

Наконец, в глубине, собственно гостиная-приемная с двумя традиционными диванами, овальными перед ним столами и чинно стоящими креслами. Убранство всей комнаты просто, но простота эта подчеркивается изысканностью каждой вещи и особым равновесием, которое сохранено в расстановке предметов.

Описанная акварель относится ко времени, когда быт Ольгова, его пышность достигли высшего своего напряжения. Этот, быт, понимание того, что Ольгово не кормящая вотчина, а только подмосковная – т.е. летняя резиденция и подсказал своеобразную, по своему «дачную» обстановку.

Позднее все изменилось: веселый быт (именно быт, а не прихоть и случайный образ жизни одного человека), созданный молодым офицерством и светскими артистами, которыми окружил себя С.С. Апраксин, уступил место личному вкусу вдовы его. Дочери знаменитой княгини Голицыной, внесшей в апраксинскую безалаберность грузное величие тяжеловесной семьи, проникнутых своим аристократическим чванством Голицыных.

Изысканная простота ольговской гостиной показалась бедностью.

Ее обставила великолепная, черная с золотом на лебедях мебель – но уже не подлинная, а подделка под ампир 30-х годов. И, если формы этой мебели в общем еще строги, то отдельные подробности – дрожащие корзиночки на ножках столов, например, совершенно чуждые основному стилю, легко показывают, что перед нами именно такая своеобразная подделка.

При дальнейшем изменении в гостиную вносились новые предметы, но отличавшиеся именно богатством.

Появились французские, очень дорогие, но подделывающиеся под XVIII в. наборные комоды и ломберные столы. И, наконец, итальянский мозаичный стол, про который в округе распространилась слава, что он стоит будто бы 30 тысяч.

Такие столы в 1860 – 1890-х годах прошлого века приобрели у нас большое распространение. Но они лишены какого бы то ни было художественного значения.

Теперь, при осмотре гостиной надо обратить внимание на два, стоящих в простенках между окон, маленьких шкафчика красного дерева с черными колонками. Простые, но законченные их очертания говорят о том, что перед нами великолепные образцы лучших изделий павловской эпохи.

Бронза в гостиной, двое часов, несколько пар канделябр и декоративные вазы – все николаевской эпохи. И если они и красивы по заимствованным из XVIII века формам, то все же грубы по исполнению.

Но очень интересны небольшие деревянные резные часы, с хорошо поставленным на них парящим орлом и колонками в виде дельфинов. Образцов таких деревянных часов, из-за хрупкости материала, осталось очень немного.

В кладовых Ольгова есть еще один такой полуразломанный футляр от часов изображающий Аполлона и Дафну. Как мы можем увидеть на старой акварели эта резная, довольна грубая, впрочем, группа, занимала почетное место в гостиной, стоя под стеклянным колпаком около клавесина.

Вообще говоря, деревянные изделия, имитирующие бронзу или фарфор – канделябры, часы, вазы, золоченые или расписанные типичным для севрского фарфора лазоревым цветом, были у нас в большом ходу в это время. В этом можно убедиться хотя бы на примере Останкина. Такая мода породила удивительных мастеров-резчиков, большей частью крепостных, имена которых, к сожалению, безвозвратно утрачены.

Остается сказать о картинах, украшающих гостиную. Введены они сюда сравнительно поздно. Как мы видели на первой акварели, стены еще были пусты. В сороковых годах здесь также висело только несколько изображении близких лиц. Затем, на стенах был развернут своеобразный альбом, подобный нашим фотографическим. Владелец вспомнил всех соратников своего предка и развернул галерею их изображений по стенам гостиной. Они проходят бордюром по верху стен, спускаясь по простенкам. Из их ряда выбиваются, занимая все более и более самостоятельные места, изображения родственников, и наконец, – сама основная семья Апраксиных.

Несколько особое место занимает лучшая вещь в гостиной, овальный портрет Мятлевой (Прим.: на портрете, на самом деле, Голицына Н.П. – мать Екатерины Владимировны), имеющий все явные признаки Рокотовской школы.

Он также сильно реставрирован. Но просвечивающая сквозь позднейшие наслоения мягкость и виртуозность письма ткани, благородная серо-коричневая гамма его, позволяют думать, что, если мы здесь и не имеем дело с произведением самого мастера, то, во всяком случае, картина эта вышла из его мастерской, просмотрена и, быть может, тронута им самим.

Далее следуют два небольших портретика детей С.С.Апраксина – Владимира и Натальи. Рисунок этих портретов смят и затуманен, но общая, несколько сладкая гамма, изобличает руку французского художника Друэ.

Далее следует Митуар, видимо бывший «придворным» художником Апраксиных и переписавший всю эту семью.

Здесь мы имеем дело с двумя небольшими, но исключительно скучными его работами, портретами Г.С. Голицыной, рожд. Апраксиной и С.С. Апраксиной, в замужестве Щербатовой. Значительно свежее два произведения мало известного русского художника Степана Степановича Свинцова, писанные уже в 1812 году, тогда как Свинцов был удостоен звания свободного художника лишь в 1839 году, что заставляет нас недоумевать, ибо перед нами – произведения, если и небольшого, то во всяком случае вполне грамотного и даже не лишенного приятности художника.

Что касается портрета С.С. Апраксина, значущегося в историко-художественной литературе, как оригинал знаменитого Лампи, то это явная копия с эскиза того же художника, находящегося в Третьяковской галлерее.

В остальной массе портретов нет ни одного, имеющего хотя бы относительную художественную ценность. Однако, следует обратить внимание на изображение княжны Н.П. Голицыной, (матери Екатерины Владимировны Апраксиной).

Из картин не портретного характера, которых всего несколько, прежде всего следует отметить холст Жозефа Вернэ, необычайный для этого художника, преимущественно писавшего морские виды. Здесь, на берегу озера, среди французского парка, группы гуляющих кавалеров и дам. Вся гамма бледно-розовая. Картина, провалявшаяся несколько десятков лет в кладовой, значительно пострадала от сырости, лак сошел с нее весь и теперь она красива только по своему общему тону, как декоративное пятно на стене.

Другой пейзаж, висящий в гостиной, также пострадал от сырости. Принадлежит он кисти Гарфильда, мало известного английского художника и помечен 1789 годом. Ряд маленьких, писанных на фарфоре картинок, несут на фарфоровой пластинке марку императорского завода времени Николая I и имеют относительный интерес по подписям художников, учеников этого завода: Артемьева, Тыгачина, Щетинина.

Зал

В глубине гостиной выдвижная дверь с зеркалом выводит в зал. И здесь наличие старых акварелей позволяет нам установить его убранство в разные годы XIX века. Как мы уже упоминали, зал этот деревянный и пристроен на месте когда-то существовавшей со стороны парка ниши старого до-кампорезиевского дома. Обработка его типично барочна и, если даже допустить некоторое запаздывание мод в провинции, не могла возникнуть позднее 50-х, в крайнем случае 60-х годов XVIII в. Вполне возможно, что строил его еще С.Ф. Апраксин и что зал этот первый шаг на пути к созданию пышности ольговской усадьбы. Кампорези, – типичный архитектор конца века, так работать не мог, и следует допустить авторство какого-нибудь провинциального, возможно дмитровского, зодчего.

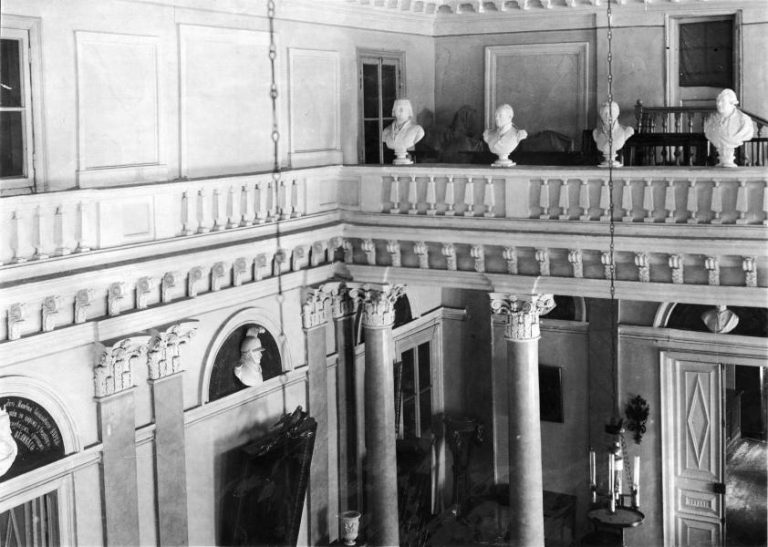

Размеры зала были подсказаны шириной упомянутой ниши, но крайне характерны для размеров усадебных зал той эпохи. Они почти точно совпадают с размерами кусковских, надеждинских и еще нескольких других усадебных зал. Зато высота его чрезмерна. Во всяком случае, огромный, двухсветный, он не только живо переносит нас в середину XVIII, но некоторыми своими позднейшими деталями, во времена ложно-классических традиций. Справа и слева хоры поддерживаются четырьмя колоннами барочно-коринфского образца. Такие же полуколонны парами огибают весь зал. Над окнами полуовалы, в которых на красном фоне гипсовые горельефы – фантастические изображения предков Апраксиных.

Центральное место над входной дверью занимает царица Марфа Матвеевна. Под хорами легендарный основатель рода Апракса. Постоянно повторяющиеся надписи: «убит», «умер от ран», подчеркивают военный характер рода. На противоположной от гостиной стене, закрывая собой среднее окно зала, огромный портрет фельдмаршала С.Ф. Апраксина. Под ним, штуковый жертвенник с золотой надписью: «patri optimo» (пер. – “лучшему отцу”).

В те времена зал был органически нужен для усадьбы. Он служил столовой, еле вмещавшей всех гостей.

Таким мы и видим его на акварели: колонны, окрашенные под розовый мрамор, гармонируют с фоном горельефов, надписей вокруг которых еще нет. Убранство только строго необходимое: длинный обеденный стол, с закругленными концами, занимает всю середину. На нем четыре вазы с цветами. Стулья красного дерева окружают его. Под хорами в простенках четыре наборных столика; две огромные хрустальные люстры спускаются с потолка. По стенам масляные простые кенкетки. Хоры украшены четырьмя редко стоящими алебастровыми вазами.

Обратим внимание на то, сколько пространства оставалось пустым. Действительно, люди ампира любили и умели вводить в композицию комнаты пространство и, пользуясь им, как бы комбинируя и играя этими пустотами, до бесконечности варьировать эффекты расположения, всегда симметрично расставленных предметов. Здесь пустое пространство, предназначенное для передвижения целых полков слуг, придавало залу особенно строгий и торжественный вид.

И рядом – тот же зал на другой акварели 40-х годов, сравнительно мало, измененный как это легко заметить, с утраченной пропорцией занятого места и пустоты. Даже полное отсутствие мебели в этом зале, перегруженном архитектурными украшениями, можно себе представить – и он как-то по своему, по-архитектурному, был бы курьезен, но интересен. Пустое пространство ожило бы само и заставило бы играть эти нелепые, наивные балясинки, эти повсюду натыканные рустовки, кронштейны и проч.

Но мы видим, что вазы, прекрасно заканчивавшие, как бы сводившие своей уместной строгостью на нет мелкоту деталей – исчезли. Их заменили бюсты, т.е. более мелкие, более дробные формы. И, вместо того, чтоб, так сказать, вновь собрать воедино бесчисленные украшения, они дробят их опять. Торжественное спокойствие пространства, свободно дотекавшего до стен, разбито мелкими, слишком легкими стульями. Японские вазы на колонках все-таки лучше вяжутся с барочными, ухищрениями архитектуры, но они ничем не оправданы.

Сама окраска зала и его колонн – бледно-зеленого цвета – нелепо и резко подчеркивает красноту барельефных фонов и занавесей, уничтоживших композиционно-необходимый рисунок окон. Но все же укажем, что и в этой обстановке есть стильность, что она не совсем случайна. Это все-таки стиль времени, уставшего от торжественной приподнятой простоты ампира и от завершенности и крепости бытового уклада. Эта характерная для 40-х годов вычурность готики без готики, зубчатых оборочек на платьях, которые каждая дама могла нагромоздить по своему вкусу и неуютный холод позднего академического искусства.

Но кончилось николаевское время и зал вновь меняется. Перед нами он таков, каким мы его застали в 1919 году. Обстановка его сложилась в 1880-х годах, но обставлял его В. В. Апраксин. Которого рисовал еще П.Ф. Соколов и который прожил главную часть своей жизни в царствование Александра II, и окончил ее вскоре после смерти Александра III.

Любопытно видеть, как люди этого времени, обратив зал снова в столовую, старались загромоздить его как можно больше, видя уют в тесноте.

Между колонн вдвинулись шкафы – самые разнообразные: и огромный буфет (подделка под итальянские резные шкафы XVI в.) и рядом легонькие, старенькие шкафчики Жакоб. По другую сторону, перед колоннами, набор мебели Жакоб другого, более любопытного рисунка, со звездообразными щитками, украшенными бронзовыми рельефами, вправленными в спинки стульев диванов, Тут же огромное трюмо и превосходные английские стоячие часы.

Крайние окна оказались заделанными и в углу устроена молельня. Огромная новая икона заняла весь угол; множество других расположены кругом нее, перед ними аналой и тяжелые церковные подсвечники обычного типа.

После удаления всех этих предметов, при устройстве в ольговском доме музея, в зал внесено великолепное ампирное кресло, по преданию, изготовленное специально для Екатерины II, когда С.С. Апраксин ждал ёе в Ольгово. Это массивное кресло сплошь вызолочено и являет собой образец хорошей резьбы. Тяжелые грифоны поддерживают его ручки, на спинке – левкасные украшения строгого и тонкого рисунка. Цела еще его красная бархатная обивка и, хотя сохранность кресла и заставляет желать лучшего, но все же можно радоваться, что оно не попадало в руки реставраторов.

По углам зала теперь поставлены деревянные резные канделябры, близкие к останкинским, но гораздо хуже сохранившиеся. Главное украшение зала – это портреты. Как мы уже говорили, в центральном месте над жертвенником с надписью «patri Optimo» находится огромный портрет фельдмаршала Апраксина, в рост. Это копия начала XIX века с оригинала неизвестного, по-видимому, немецкого художника. Самый оригинал нашелся в кладовой. Он довольно ловко скомпонован, обличает в авторе незаурядную выдумку, но сух и скучен по живописи. В таком роде писал Бухгольц, но, во всяком случае, у нас слишком мало данных, чтобы приписать этот портрет какому-нибудь определенному художнику.

Висящий налево портрет адмирала, графа Ф.М. Апраксина, служит типичным образцом работ неведомых нам русских мастеров середины XVIII века. Робкая, несколько неуверенная манера письма, некоторая несогласованность тонов, которые примирило только время, все же не мешают довольно умелой постановке, фигуры.

В противоположном от двери простенке – портрет в рост С.С. Апраксина кисти Митуара. О нем приходиться говорить мало: он черен, сух и единственно, что в нем приятно, это легкое веяние эпохи, какой-то налет романтизма. Зато прелестен портрет княгини Е.С. Куракиной, сестры С.С. Апраксина, описанный в «Старых Годах». Приписать его какому бы то ни было художнику мы не решаемся. Фарфоровость лица и таяние тонов говорят о художнике, близком к Ротари, но некоторая несвойственная именно ему энергия мазка, заставляет отказаться от предположения, что портрет был написан им. Вероятно, это большая удача того же мастера, который написал тут же висящий портрет Талызиной – более тяжелый, более немецкий, – последний носит в себе черты творчества Люддена.

В 1917 году была попытка ограбления Ольгова. Воры, видимо опытные, хотели унести как раз эти два портрета, для чего стали сдирать их с дублировки. От этого краски осыпались с портрета длинными поперечными полосами. Теперь оба портрета реставрированы.

Затем следуют два портрета, приписанные на Елисаветинской выставке 1911 года Ротари. Один из них, портрет Аграфены Леонтьевны Апраксиной, по колориту ближе всего к Антропову. Другой – Степана Федоровича Апраксина – копия с художника, действительно напоминающего Ротари.

Спальня и угловые комнаты

Если зал и гостиная последовательно изменялись и их первоначальный вид восстановляется только путем сличения сохранившихся акварелей, другое дело – примыкающая к гостиной спальня. Здесь новшества, введенные при жизни последних владельцев ничего не стоило отбросить при устройстве музея. Это был только вдвинутый в середину простой письменный столик, красного дерева киот и, наконец, целое собрание фотографий с умерших близких, лежащих в гробу, среди которых нашелся и один рисунок Гау. Удалим эти предметы и перед нами ясно встают 1810-е годы.

Сохранившаяся акварель является, очевидно проектом этой спальни. Возможно, что этот проект принадлежит Кампорези и любопытно проследить, как изменился замысел художника в воплощении русских мастеров. Главное различие между ними состоит в том, что две массивных колонны, отделявшие альков от остальной комнаты, заменены четырьмя более легкими, капители сохранены те же.

Тяжелые сине-зеленые ткани, драпирующие на проекте заднюю, квадратную стену алькова, ныне овальную, заменены росписью, повторяющей это убранство.

Гладкая сине-зеленая окраска стен уступила место раскраске в вертикальную белую и зеленую полосу, очень характерной для времени и, очевидно, бывшей в большом ходу.

Всю центральную часть ниши занимает огромная, карельской березы кровать, остальная меблировка состоит из симметрично расставленных кресел карельской березы с лебедями, крытых ручными гобеленами.

Мебель эта русской, крепостной работы, но общая изысканность форм показывает какого совершенства достигали в столярных мастерских крупных помещиков. Правда, здесь мы не имеем тонкости останкинских резчиков, но все же мебель ольговской спальни должна быть признана превосходной.

С правой стороны у стены наборное бюро нюренбергской работы. Подобные бюро с охотой приобретались помещиками. Мы их встречаем почти во всех крупных подмосковных усадьбах.

Ольговский экземпляр по богатству своей инкрустации, по общей несколько тяжеловесной грации своих форм, относится к лучшим из них.

С потолка спускается красивая, черная с золотом люстра из папье-маше времени Павла I.

Милы хранящиеся здесь мелочи: висящая над кроватью сонетка, состоящая из широкой вышитой ленты, заканчивающаяся бронзовым рельефным кольцом хорошей работы и шитый бисером экран перед свечей.

Наличие бюро и строгая торжественность всей комнаты невольно рождают вопрос – чем собственно являлись в начале прошлого века такие спальни? Общий их стиль шел, конечно, от дворцовых парадных опочивален, и даже от торжественных утренних приемов короля.

Но, посещая усадьбы, легко заметить, что бессмысленные в них парадные опочивальни почти всегда превращались в интимную приемную. В тот кабинет, где вне гостиных и зал протекала повседневная жизнь их обитателей.

На стенах ольговской парадной спальни висят исключительно акварели и рисунки, напоминающие о близких людях, или о комнатах и домах, в которых протекла часть жизни владельцев. Среди этих акварелей первое место занимает прелестный портрет В.В. Апраксина в молодости, работы П.Ф. Соколова. Он нашелся в кладовой, куда попал после Таврической выставки и где покрылся плесенью, которую, однако, удалось отчистить. Кроме него, там висит портрет-акварель Н.В. Апраксиной, рисованный в Неаполе в 1849 г. Автор его, Дюн, совершенно неизвестен, но все же, видимо, пользовался расположением русской знати. В Михайловском у Шереметевых сохранилась миниатюра, несущая ту же подпись. Работа обоих этих вещей добросовестна, но и только.

Кроме того, на противоположной стене, около наборного бюро висят четыре очаровательных акварели Рокштуля, также вынесенных из кладовой, где они совершенно выцвели. Все они датированы 1817 годом.

В простенках между окон собрано несколько изображений внутреннего убранства: это все комнаты в квартире Пашковых, в том доме князя Волконского, где они жили после продажи принадлежавшего им дома на Волхонке, ныне Румянцовского музея. Нахождение их в Ольгове объясняется тем, что жена последнего из Апраксиных, Александра Михайловна была урожденной Пашковой. Два из них как раз ее работы. Это простые дилетантские рисунки карандашем. Значительно серьезнее третий из этих интерьеров, акварель с подписью “В. Садовников” и помеченная 1863 г.

Девичья и другие комнаты

За спальней девичья для излюбленной прислуги, в которую ведет замаскированная дверь из ниши. Другая дверь, против входа из гостиной, выводит в три комнаты, занимающие боковой фасад. В них сохранились синие изразцовые печи и стенные росписи наивной работы крепостных – бордюры по стенам и потолку. Обстановка, слагавшаяся при последнем владельце, довольно произвольная. В первой туалетной комнате мебель карельской березы, очень близкая к той, что в спальне. Однако, лебеди на спинках кресел заменены здесь лирами очень тонкого рисунка. На стенах превосходные гравюры, изображающие французских королей и две миниатюрных копии с портрета Н.П. Голицыной с оригинала Митуара и Е.В. Апраксиной с портрета Виже Лебрэн.

Следующая комната, наиболее богатая по росписи, обращена в ванную. Здесь хороши только превосходные трюмо раннего Жакоб, не бывшие в реставрации и любопытные, относящиеся к 1840 –1860-м годам, масляные изображения внутреннего вида комнат другого апраксинского имения Брасова. Ремесленные по живописи, они все же ценны тем, что чрезвычайно точно передают тамошнюю обстановку. Некоторые из предметов теперешней ольговской обстановки узнаются на них.

Замыкает всю анфиладу угловая, выходящая в парк, самая уединенная и интимная комната этажа. Типичный кабинетик 1870 – 1880-х г., с массой фотографий и дагеротипов по стенам. Обставлена она крытой черным бархатом с домашним шитьем, уже становящейся старинной, мебелью орехового рококо.

От начала века здесь сохранилась только печь с наивными синими изразцами и некоторые мелочи. Среди последних останавливает внимание высеченная из камня круглая чернильница с крышкой, украшенной бронзой и четырьмя камеями.

Кроме того, из более поздних вещей следует отметить вазу для цветов, завода Поскочина. Составлена она из семи веерообразно расположенных рогов изобилия сливочного цвета с очень тонким характерным для поскочинского фаянса рельефом – венком из виноградных листьев.

В бархатный, типичный для 1860-х годов портфель вправлена акварель-миниатюра с подписью «В. Пашков 1856». Вообще говоря, эта комната носит отпечаток своеобразной поэтичности. И лишний раз напоминает о том, что скоро должно придти время, когда наступит другое отношение к так называемому ореховому рококо. И будет найдена новая прелесть и в этой эпохе, до сих пор находившейся в пренебрежении.

Буфетная

За лакейской и библиотекой находится буфетная. Здесь в простых, совершенно неинтересных шкафах хранится фарфор.

У здешнего фарфора есть одна особенность: его в Ольгове никогда не собирали. Он имел почти исключительно служебное значение. И поэтому, знакомясь с ним, невольно видишь, как изменялись вкусы.

Как в соответствии с ними и с бытовыми особенностями разных эпох изменялись и самые формы этого производства.

За великолепной териной, уместной на столе вельможи XVIII века, мы видим другую сухую и чопорную суповую чашу, как-то неуловимо напоминающую своего хозяина – вновь появившегося чиновника-бюрократа 30-х годов. В тарелках, в чашках, повсюду большая скупость орнамента, большая скудность воображения создавших их мастеров.

Наиболее ценным предметом является белая решетчатая, украшенная золотым жгутом и голубыми незабудками корзиночка с маркой императорского завода времен Елисаветы. Хороши так же несколько екатерининских тарелок и тарелки, несущие марку одной из фабрик мягкого фарфора в Туннэ.

Целый набор китайских фигурок и вазочек изготовлен французским заводом XVIII века, не поставившем впрочем на них своей марки.

Чрезвычайно богат фаянс. Здесь мы видим изделия английских заводов Вэджвуд и Спод, и рядом с ним разнообразные поделки русских фабрик Ауэрбаха в Корчееве, или Поскочина.

Очень хороши белые с зеленым межигорские тарелки.

Из хрусталя и стекла надо отметить штоф зеленого стекла с клеймом, расписанный эмалевыми красками. Красной, желтой и голубой, с орнаментом в виде листьев и надписью: «1742 году марта 6 дня сей сосуд его превосходительства г-на генерала Стефана Феодоровича Опраксина».

Хорош также порт-букет с гравированными птицами и цветами. Любопытны бокалы с витым известным узором в стекле – это первые русские подражания венецианскому стеклу.

Кроме фарфора и хрусталя в буфетной хранятся самовары александровского и николаевского времени. Одни в форме урн, расписанных в греческом вкусе, другие приземистые, напоминающие какой-то странный цветок.

Оружейная

В маленькой проходной комнате, около буфетной, при музейном оборудовании Ольгова устроена оружейная. Здесь собрано всевозможное оружие, накопленное в этой усадьбе за два с лишним века. Рядом с игрушечными пушками в витрине богатый подбор пищалей, ружей и винтовок различных эпох. Хороши пистоли XVII века, принадлежавшие, судя по надписи на серебряной насечке, кн. Куракину и в особенности персидские ружья приблизительно той же эпохи. Есть несколько курьезов, как например, ружье-трость, или ружье с вращающимся барабаном.

Но особенное бытовое значение имеют выставленные в той же комнате попоны, расшитые золотом – изделия местных мастеров. По ним легко представить театрально-величественный выезд владельца Ольгова. Наконец, нельзя обойти молчанием прелестные кафтаны, частью когда-то принадлежавшие С.С. Апраксину. Слегка выцветшие, из шелка или из рытого бархата, с изумительными вышивками, переливающимися своим многоцветным узором и гранеными блестками, они особенно ценны здесь, где еще жива обстановка, окружавшая людей, появлявшихся в этих костюмах. И в теперешнем Ольгове, из всех этих деталей действительно слагается полная картина этого давно умершего быта.

Верхний этаж

Теперь поднимемся в верхний этаж, заключающий в себе интимные жилые, непоказные комнаты ольговского дома.

Две широких и пологих лестницы, освещаемые окнами в зал, выводят в длиннейший, пересекающий весь верх коридор.

Центральная часть коридора образует широкую официантскую, о которой упоминаем только, чтобы сказать о прекрасном виде на зал, открывающемся из ее внутреннего окна.

Весь верх занят многочисленными, низенькими по большей части очень небольшими комнатками. Но именно здесь протекала обыденная бытовая жизнь ольговского дома.

Тут в комнатах, расположенных в крыльях, находили приют многочисленные приезжающие. А три центральных, наиболее обширных, расположенных над гостиной, комнаты были зимними апартаментами хозяев.

С течением времени, с изменением жизни различных поколений, естественно, что бытовые, именно эти, комнаты претерпели наибольшие изменения. Здесь мы не найдем уже никакого отпечатка XVIII века, не сумеем воскресить облик этих комнат в те времена.

Но зато этот верхний этаж, особенно три его центральных покоя, спальня, кабинет и молельня чрезвычайно характерны для середины XIX века. Сама мебель, по большей части домодельная, но характерная для николаевской эпохи. Ее расположение, потерявшее официальную симметричность, уже ищущее в соответствии с новыми потребностями, нового уюта в известной скученности. Замкнутость комнат, назначение которых теперь не столько служить для приемов, сколько для личной жизни ее обитателя, говорят о совершенно ином бытовом укладе.

Но, как повсюду в Ольгове, во всех этих комнатах отдельные предметы различных эпох, причудливо сочетаясь здесь, не противоречат друг другу, давая впечатление постепенного назревания времени, постепенного изменения вкусов.

В спальне огромная, добротная, но лишенная отпечатка художественности, кровать 1850-х годов. С характерными гнутыми линиями уже предвещавшими беспомощно вьющиеся завитки так называемого «александровского рококо». Кровать уживается с жесткими очертаниями николаевских, домашней крепостной работы стульев. С грубым комодом, еще более примитивной работы. В верхнем ящике которого, однако, кропотливо и удивительно отчетливо устроена целая система ящиков и ящичков, типичных для каждого бюро начала века.

Тут же стоит очень хорошее трюмо, гораздо более раннего времени.

В кабинете удлиненный ломберный стол – эта форма была усвоена для письменных столов пятидесятых годов, характерно для эпохи выдвинут к середине комнаты.

Другой стол-бюро. Такие же приблизительно как и в спальной стулья.

Мелочи – бювары, чернильницы, приборы для освещения, подсвечники, ножницы для витой свечки, выдвижные подсвечники. Наконец, большой лоток, на котором 9 свечек под одним общим абажуром.

Или шкаф-регистратор – удобное нововведение, бывшее предтечей теперешних американских столов и шкафов.

И мягкое, еще александровское, кресло с выдвижной скамейкой для ног и легшей на ней кошкой-подушкой совсем недавнего времени.

Дальше, в бывшей молельне превосходные павловские диваны и особенно столики, овальные, на перехваченных золотым жгутом или шаром ножках.

Особенно интересен набор павловской мебели, украшенной бараньими головами и когда-то, как это показывает старая акварель, стоявший в «музыкальной» части гостиной. Отдельные предметы этого набора, по удивительной четкости и законченности рисунка, мастерской проработке деталей и общей конструктивности должны быть признаны классическими образцами французского мебельного производства.

Тем любопытнее сравнение их с другими, на первый взгляд подобными же, тут же стоящими креслами, являющимися, по-видимому, местными копиями.

Эти копии очень хороши. Но, присматриваясь к ним, вы заметите, что исполнявшие их мастера, тщательно воспроизводя детали, не сумели удержать общий конструктивный смысл. Благодаря тому, что спинки несколько более изогнуты, что уменьшен угол, под которым протянуты ручки, кресло потеряло устойчивость и удобство — основные качества оригиналов.

По стенам комнат верхнего этажа, так же как и внизу, висит множество картин и гравюр. Серия последних, висящих в спальне, английских, исполненных черной манерой, особенно хороша.

Что касается масляных картин, то они, за исключением портрета гр. П. Толстого работы Дау, являются все крепостными копиями и забавны только по наивной трактовке оригиналов.

Из акварелей выделяется неоконченный портрет В.С. Апраксина работы П. Соколова.

Далее детски наивные рисунки или, например, какой-то ученически вычерченный геодезический план.”